ブログ

採用計画達成率95.2%

日本経済新聞社が18日まとめた2026年度の採用状況調査で、主要企業の大卒内定者(26年春入社)数は25年春に比べ1.4%増えました。採用計画の達成率は95.2%と、前年から3.4㌽改善しました。少子化による学生優位の売り手市場が続くなか、インターシップ(就業体験)を活用する企業が広がり、学生とのミスマッチが緩和された形です。

大手行の夕方営業

大手行が現役世代に照準を合わせた店舗づくりを始めます。みずほ銀行は首都圏で営業時間を3時間延長する夕方営業を始め、学校や仕事帰りの口座開設需要を取り込みます。三菱UFJ銀行や三井住友銀行も資産運用相談を中心とする店舗を増やします。金利ある世界復活で口座獲得競争が激化するなか、画一的な営業時間や店舗サービスを見直すようです。また、良い意味で働き方改革の流れが少し変わっていくような気がします。

強まる節約志向

小売り各社が食料品など生活必需品の値上げを進めています。上場大手の2025年6~8月期の営業利益は前年同期比7%増えました。ただ、実質賃金はナイナスに沈んでおり、賃上げと消費拡大の好循環からは程遠い状況です。しわ寄せを受ける我々消費者は節約志向を強めています。また、小売り経営者からも値上げの持続力を不安視する声も挙がっています。

大阪・関西万博が閉幕

大阪・関西万博が13日、閉幕しました。国内開催で過去最多の158ヵ国・地域が参加し、来場者は2500万人を超えました。テーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」の理念をそれぞれが継承していくことを願う「大阪・関西万博宣言」を発表し、2030年サウジアラビア・リヤド万博にバトンを渡しました。開催に向けた官民が投じた会場建設費は最大2350億円です。今後は万博の果実を新たな時代の幕開けにするという大きな課題が残ります。

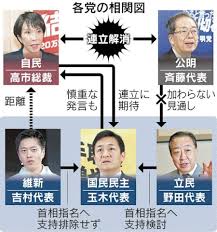

多党制時代へ

本格的な多党制時代を迎え、政治が混迷を深めています。公明党は高市早苗自民党総裁との少数与党ではなく、政策ごとに協力する道を選択しました。この結果、日本の政治の次のシナリオには野党連合への政権交代も加わることになりました。ただ、いずれの道も茨の道で不安定で政治が漂流(浮き草)するリスクを孕んでいます。

坂口志文氏にノーベル賞

スウェーデンのカロリンスカ研究所は6日、2025年のノーベル生理学・医学賞を坂口志文(しもん)・大阪大特任教授と米国の2人に授与すると発表しました。授賞理由は「抹消性免疫寛容に関する発見」です。自己免疫疾患などを起こさないように免疫をコントロールする制御性T細胞を発見し、その性質を明らかにしたことが評価されました。発見は自己免疫疾患の治療や、がん免疫療法の研究にも発展しています。今の日本(人)に勇気と感動をもらった感じです。

コンビニ雑誌棚縮小へ

コンビニエンスストアで雑誌売り場の縮小が進み、出版業界への逆風となっています。セブンーイレブン・ジャパンは店舗の収益性を上げるため、売れ行きのよくない雑誌棚を半分以下に減らす計画です。コンビニの店舗数は書店の約5倍にあたります。雑誌の取り扱いが減れば、取次の配送効率や書店の経営状況は悪化するなど出版流通を支えてきた販路にも影響を及ぼす可能性があります。

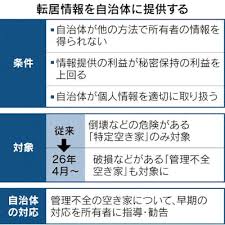

転居情報を自治体へ提供(日本郵便)

日本郵便は2026年度から家屋が破損するなど管理が不十分な空き家の持ち主の転居情報を自治体に提供します。住民票を移さずに引っ越した場合も行政が追跡できるようにし、倒壊などの危険性が増す前の対処につなげます。所有者不明の物件は全国に4万7000戸あります。郵便ネットワークを地域の安心・安全など住環境の向上に役立てることになります。所有者がわかっていても管理不十分・放置されているケースも多く、その対策も喫緊の課題であります。

「ワルモン」

増加する特殊詐欺の被害を防止しようと、熊本県警は自称詐欺師の新マスコット「ワルモン」を誕生させました。ずんぐりとした黒い体に赤い頬という特徴は、県のPRキャラクター「くまモン」に似ていますが、「友達や親戚でもなく無関係(生活安全企画課)」ということのようです。こちらも人気が出そうですね⁉

金価格が1㌘2万円

国内の金(ゴールド)価格が29日、初めて1㌘2万円を突破しました。金はこれまで値上がり局面で売りが出やすかったとされています。最高値更新後も購入の勢いは衰えていません。世界的な株高の一方で、第2次トランプ米政権以降のドル不信や地政学リスクの高まりは収束が見通せません。国内でも円の下落や人手不足などを起点とする物価高が続きます。資産を守るため相対的に安全とされる金に投資人気が集まるようです。

実質賃金目減り(3年で4%超)

2022年度以降のインフレ局面で日本の実質賃金の累計の落ち込みがリーマン・ショック時に近い下げ幅となっています。24、25年と続いた5%を超える歴史的な賃上げでも物価の伸びには追いつかず、会社員らの給料は目減りしています。経済界は来週の労使交渉で、複数年を見据えた継続的な賃上げを目標に掲げる方針のようです。賃上げとともに消費税減税、所得税減税、物価高対策など効果的な施策の導入が待たれます。

自民党総裁選の行方⁉

石破茂首相の退陣表明に伴う自民党総裁選が22日午前に告示され、5人が立候補を届け出ました。衆参両院で少数与党となるなか、多数派形成に向けた政権枠組みのあり方や当面の物価高対策、党の再建を主な争点に競い合うことになります。混戦が予想され、国会議員295票と同数の党員・党友による地方票をどれだけ獲得できるかが鍵を握ります。決選投票になる可能性もあります。新総裁は10月4日に選出されます。

定期預金の大口化(国内銀)

国内銀行で定期預金の大口化が一段と鮮明になっています。日本銀行の統計によると、預入額が1万円以上(大口)の定期預金残高は直近(6月末)で134兆円に達し、前年同月比約15兆円(12%)増加しています。日銀のマイナス金利政策解除前(2024年2月)に比べると、30兆円近く膨らんだ形です。この背景には、法人預金の獲得競争激化に加え、高齢者層の終活などを起点とした「預金一本化」も残高押し上げに働いているようです。

「シマウシ」(イグ・ノーベル賞)

人を笑わせ、考えさせるユニークな研究に贈る今年のイグ・ノーベル賞が18日発表され、生物学賞に農業・食品産業技術総合研究機構のチームが選ばれました。黒毛和牛の体をシマウマのようにしま模様にすると、血を吸うサシバエなどの虫が寄りつきにくくなるという研究です。殺虫剤に頼らない害虫対策につながる可能性があります。これで日本人の受賞は19年連続となります。

「第2回次長講座」

本日は、全国信用金庫協会主催の2025年度「第2回次長講座」で講義するため東京に出張しています。東京への出張はいつ来ても大きな発見や刺激を私に与えてくれます。受講生の皆さんよろしくお願いいたします。一日一生、今日も一日精進いたします。

65歳以上29.4%(最高更新)

15日の敬老の日にちなみ、総務省が14日公表した人口推計によると、65歳以上の高齢者は3619万人でした。総人口に占める割合は29.4%で過去最高を更新し、人口4千万人以上の国の中でトップです。高齢者の就業者数も930万人と21年連続で増加し、過去最多を更新しました。実に働く人の7人に1人が高齢者ということになります。元気なお年寄りの増加に加え、少子化による働き手不足も背景にあるようです。祝!敬の日

金融経済概況(日銀静岡支店)

日銀静岡支店は12日に発表した9月の金融経済概況で、静岡県内の景気判断を「一部に弱めの動きがみられるが緩やかに回復している」と5ヶ月連続で据え置きました。生産や輸出の動向など個別の項目も軒並み判断を据え置きました。自動車関連で一部設備投資を動きがあるものの、米トランプ関税の影響は県内全体に及んでいないとしています。ただ、追加関税分の価格転嫁が進めば、米国内の販売動向次第でマイナスの影響が広がる可能性も指摘されています。

サングラス着用OK(浜松いわた信金)

浜松いわた信用金庫は8日、職員のサングラス着用を許可したと発表しました。職員の健康の保持・増進を通じて業績向上に結びつける健康経営の一環です。屋外で渉外業務にあたる職員からの要望により導入され、紫外線による目の健康被害防止が目的ということです。サングラス着用は屋外業務中に限り、顧客対応時は外すことを原則とするようです。

血液で認知症診断(検査薬)

富士レビオは年内にアルツハイマー型認知症を血液で診断する検査薬を日本で承認申請します。採血だけなので身体への負担が小さく、検査費も抑えられるのが特徴です。高齢化が進む日本でも22年時点で約443万人が認知症患者とされています。早期治療に乗り出せれば、膨れ上がる医療費の抑制にも寄与します。早期承認が待たれます!

大学資産を共同運用へ

みずほフィナンシャルグループ傘下のアセットマネジメントOneは、全国の大学から資金を集めて共同で運用する事業に算入します。100を超す大学の参加を想定し、同社がつくる投資信託に1大学あたり3~5億円を拠出してもらうようです。大学の授業料や政府の助成金は頭打ちが見込まれています。アせマネOneは共同運用に乗り出すことで、地方や小規模の私立大でも優秀な教員や最新の研究設備を増やす資金を確保できるようするもようです。

数十年に1度の異常気象

過去最高の平均気温となった今夏(6~8月)の暑さについて、気象庁は5日、異常気象分析検討会を開き、偏西風の影響による高気圧の張り出しなどを要因とする見解をまとめました。数十年に1度ぐらいの確率でしか起こらないような極端な減少だったと推定され、明らかに異常気象との認識を示しています。それにしても暑かった(まだ暑い)

浜松市40.2度を記録(8/30)

30日の日本列島は太平洋側を中心に高気圧の覆われ気温が上昇し、三重県桑名市で40.5度、埼玉県鳩山町で40.3度、同県熊谷市と浜松市で40.2度を記録しました。今年に入り国内で40度以上を記録するのは8日目となります。まだまだ暑いですので、熱中症には十分気をつけたいものです。

概算要求締め切りへ

財務省は29日、2026年度の概算要求を事実上締め切りました。一般会計総額は要求段階で122兆円台と過去最大となり、初めて120兆円の大台を超えました。ただ、増額が続く歳出に対し、国内総生産(GDP)や物価はそれに見合うだけの伸びを伴っていません。支出を絞る取り組みが必要不可欠となります。

信金・信組の監視強化(金融庁)

金融庁は、信用金庫や信用組合など協同組織金融機関のモニタリング強化を模索しているようです。相次ぐ不祥事や、金利上昇局面における有価証券評価損、市場リスクの高止まりを受け、従来以上に監視を強化していく必要があるとの認識です。金融庁は、少子高齢化や地方の需要減退などの長期的なトレンドが、地域銀行よりも信金・信組にとって厳しいと認識しているようです。

外食大手が新業態挑戦⁉

松屋など牛丼チェーンによるラーメン店への参入や、ワタミなど居酒屋大手のファストフード買収など、外食大手の新業態への挑戦が相次いでいます。背景には、原材料価格の高騰や新型コロナウイルス禍を契機とする飲み会需要の減少といった経営環境の変化があります。既存事業の成長余地が乏しくなるなか、生き残りを懸けた新規顧客開拓が共通の課題となっています。コロナ禍を経て消費者のニーズが大きく様変わりしたと感じます。

沖縄尚学が頂点に!

第107回全国高校野球選手権大会最終日は23日、甲子園球場で決勝が行われ、沖縄尚学が日大三に3-1で勝って初の頂点に立ちました。春の選抜大会では1999年と2008年に優勝しており、3度目の甲子園大会制覇となります。沖縄尚学の関係者の皆さま優勝おめでとうございます。驚くべきは沖縄尚学が県下で屈指の進学校ということです。甲子園も私立校の文武両道が当たり前になってきたことを改めて感じさせられました。

スマホ利用制限条例案(豊明市)

愛知県豊明市は21日、仕事や勉強以外の自由時間にスマートフォンなどを使用するは1日2時間以内を目安とするよう促す条例案を9月定例議会に提出することを明らかにしました。市によると、全住民を対象に使用時間の目安を示す条例案は全国初とみられます。背景には睡眠不足など長時間使用に伴う悪影響が、子どもだけでなく幅広い年齢層の共通課題と位置づけられていることです。可決されれば10月1日に施行します。罰則はないということです。果たして効果や如何に⁉

「国宝」が興行収入100億円超

東宝が配給する映画「国宝」が実写邦画として22年ぶりに国内興行収入100億円(歴代3位)を超えました。コアなファン層を呼び込み、口コミを通じて一般層に広げてリピーターを確保するというアニメ映画のヒット法則もうまくはまった形です。※歴代1位は、「踊る大捜査線 THE MOVIE 2 レインボーブリッジを封鎖せよ!」(173.5億円)歴代2位は、「南極物語」(110億円)

消化器外科医5000人不足(2040年)

2040年にがん手術を担う消化器外科が約5千人不足する・・こうした推計を盛り込んだ報告書を厚生労働省のがん診療に関する検討会がまとめました。高齢化と現役世代の減少が進むなか、長時間労働を理由に若手医師が消化器外科を避けがちになることが背景にあります。この状況が続きますと、現在提供できている手術を継続できなくなる恐れが生じます。都道府県が医療機関の集約化などを検討する必要に迫られています。

「外国人依存」加速

人手不足が深刻な地方を中心に、外国人への労働依存が加速しています。全ての都道府県で10年前より外国人労働者の割合が高まり、宮崎県など7県は4倍になっています。建設業や医療・介護などの伸びが目立っています。地域経済を支える担い手との共生を進める環境整備が急務となっています。ここにも日本の人口減少の大きなしわ寄せが生じていると思います。

医療機関倒産が高水準(16年ぶり)

医療機関の経営悪化が深刻化しています。新型コロナウイルス禍での実質無利子・無担保融資(ゼロゼロ融資)が償還時期を迎え、返済が重荷となっています。倒産件数は2025年上期に16年ぶりの高水準になりました。融資した厚生労働省系の独立行政法人、福祉医療機構(WAM)は返済条件の変更や経営改善支援を急いでいます。厚労省は2040年に医療・介護を支える人材が100万人不足すると試算しています。医療機関の再編や専門職の分業が課題となっています。

情報セキュリティ事業者に新制度検討へ

政府は企業などのサイバー対策を点検する情報セキュリティ事業者の信頼性を審査する新制度を検討します。中国をはじめとする懸念国から不当な影響を受けていないか審査し、安全性を確かめて政府による認証を与えます。事業者を通じた情報漏洩リスクに対処することになります。近く制度設計の議論に着手するようです。

新幹線のストップ9年で倍増

新幹線の運転見合わせが増えています。日本経済新聞が運行データを分析したところ、2024年は9年前と比較し倍増しており、25年も6月までに52件前年並みのハイペースとなっています。原因の半数は車両や設備の不具合が占めています。使用する部品が複雑になったことに加え、設備の老朽化や人手不足の影響を懸念する声もあがっています。これから季節的に大雨が増え、台風も勢力を増しているなか、新幹線利用者にとって気が気ではないと思います。

「温故創新」(春華堂)

うなぎの産地の静岡県を代表する菓子「うなぎパイ」を製造する春華堂が、遊び心あるグッズを展開しています。見た目がうなぎパイそっくりな絆創膏は、累計販売が10万個目前です。独特な包装紙のデザインを生かしたキャリーケースは突如SNSで話題を呼び、1月単位で3年分売れています。春華堂がこうしたグッズを展開する背景には、同社の経営理念「温故創新」があります。うなぎパイの味わいや製法といった変えてはいけない大切なものは守りつつ、時代とともに変化させていくものは攻めるという考えです。素晴らしいの一語に尽きます!

「仮想役員」

キリンホールディングスは社長など経営幹部が参加する経営戦略会議にAIで生成した「仮想役員」を導入しました。過去の議事録や外部情報を基にマーケティングや法務など各分野を専門とする12の人格が論点提示や情報提供を担います。経験や直感だけに頼らず、客観データを基にした迅速な経営判断を手助けします。ダラダラとやたらと時間ばかりが長い無駄な会議が減るかもしれません⁉仮装役員ではダメです(笑)

7月の平均気温が最高(3年連続)

気象庁は1日、今年7月の日本国内の平均気温が平年(2020までの30年平均)より2.89度高く、統計を始めた1898年以降で最も高かったと発表しました。過去最高を更新するのは2023年から3年連続です。一方、東北地方の日本側と北陸地方の降水量は1946年の統計開始以来の最少記録でした。今日の暑さも尋常ではありません。一雨ほしいところですが・・・

伊東市長が続投表明

学歴詐称を指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長は31日の記者会見で、これまで示していた辞職の意向を撤回し、続投する考えを表明しました。市長選で掲げた公約の実現を理由に挙げています。市議会は田久保氏に対する辞職勧告決議を全会一致で可決しています。はたしてこの騒動、どんな顛末を迎えるのか⁉いずれにしても市政の停滞は回避したいところです。

自治会にDX支援(東京都)

東京都は町会・自治会のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援します。電子回覧板の導入や会費徴収の電子決済(QRコード決済)に関する経費を2025年度から最長12ヶ月分助成します。町会・自治会は災害対応などを担う地域に欠かせない組織ですが、高齢化が進んでおり、デジタル化を進めることで若年層(自治会離れ)の参加を促すのが狙いです。自治会にもDXが不可欠な時代になってきました。

「ボートマッチ」

英語のvote(投票)とmatch(一致する)を組み合わせた言葉で、有権者が自分の考えや政策への関心に合った政党や候補者を見つける際に役立つオンラオン上のサービスのことを指します。選挙などの際に報道機関や選挙情報サイトなどが提供するケースが多いです。あくまで選挙についての理解や投票の参考にしてもらうのが狙いです。

最低賃金全県1,000円へ

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、最低賃金額の目安を決める小委員会の第3回会議を開きました。現在は47都道府県のうち31県(65.9%)で時給1,000円を下回っています。労働側は「全県1,000円以上」の達成を視野に、2024年度の5.08%を大きく上回る引上げ水準を要求する構えです。最も低い秋田県は951円で、1,000円以上になるには5.15%以上の引き上げが必要になります。因みに静岡県の最低賃金は1,034円(2024年)となっています。

相互関税15%に

日米両政府は22日、関税交渉で合意しました。米国は日本に対する自動車関税を半減させます。幅広い品目にかける相互関税は15%とし、8月1日に発動予定だった25%から下げます。しかしながら、トランプ米政権の発足時と比べると関税負担は重いです。自由貿易の秩序が崩れるなか、世界最大の米国市場で日本が勝ち残るための産業競争力が試されることになります。

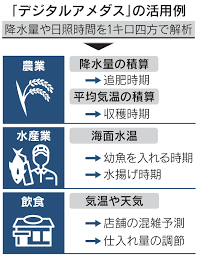

「デジタルアメダス」の活用

気象衛星の観測データなどを活用したスマートフォンアプリ「デジタルアメダス」について、気象庁は利用エリアを全国に拡大しました。1キロ四方まで割り出した気象情報を提供します。気候変動がビジネスに与える影響は年々高まっています。今後はいっそう農林水産業をはじめ幅広い分野での利活用が見込まれ、気象庁などが提供するデータの解説や加工を担える人材、データをもとに需要予測などを行える人工知能(AI)を使ったシステムの開発が求められます。

労働分配率が低水準

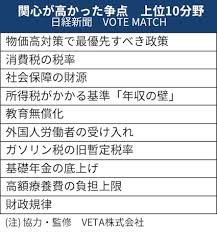

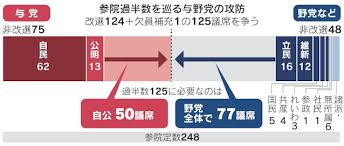

企業の稼ぎた賃金に回っていません。利益などのうち人件費に回る割合を示す労働分配率「人件費÷付加価値(売上総利益)」は、2024年度に53.9%となり、1973年度以降51年ぶりの低水準でした。一方で、企業の内部留保は24年末の時点で636兆円と過去最高を更新しました。賃上げによる経済の好循環はなお道半ばといったところです。20日投開票の参院選は、物価高のもとでの経済政策が争点となります。給付や減税などの公約を各党が掲げていますが、企業の利益を適切に分配し、持続的な経済成長につなげる政策をどう描くのかも重要な論点となります。

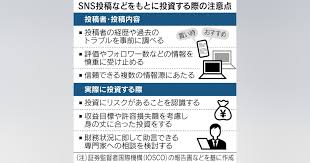

「フィンフルエンサー」人気

SNSで投信情報を発信する「フィンフルエンサー」が若者を中心に人気を集めるなか、トラブルの相談も目立ってきたようです。金融知識を教えるものが多いようですが、一部には真偽が分からない情報で売買を推奨する内容もあります。少額投資非課税制度(NISA)の拡充で投資家の裾野は広がっており、専門家からはルール整備を求める声が上がっています。くれぐれも気をつけたいものです。

夏のボーナス23業種で増加

日本経済新聞社がまとめた2025年夏ボーナス調査の最終集計で、全29種のうち8割にあたる23業種の平均支給額が前年比プラスとなりました。賃上げを底上げする機運が広がり、支給額が100万円を超えた企業が初めて3割を超えました。一方、6割の業種で増減率が前年より悪化しており、企業や業種間で体力の差も出始めているようです。ただ、今後はトランプ米政権の関税政策が影響して、企業業績が低迷するリスクもあります。原材料価格や人件費の高騰を価格に転嫁するなどし、賃上げの原資を確保できるかが課題となります。

AI活用を社員に義務化

ソフトバンクグループ傘下のLINEヤフーとソフトバンクは、社員の人工知能(AI)利用を義務化します。日本企業の義務化は珍しいとされます。AIが自ら考えて人の代わりに業務をこなす「AIエージェント」の普及に備え、社内にAI活用モデルやノウハウを蓄積します。生成AIは普及段階にに入り、より実用的なサービスの需要が高まります。ソフトバンクでは主要子会社を含めると10億個のAI活用を見込んでいます。グループ内でAI活用のノウハウを蓄積して競争に先手を打つのが狙いです。

駐車場で車中泊(ローソン)

ローソンは店舗の駐車場を使った車中泊サービスを始めます。1泊2,500~3,000円とし、電源やトイレ、ゴミ袋を提供します。訪日観光客の増加を受け、国内のホテルの宿泊料は高止まりしています。全国に広がるコンビニエンスストアの店舗網を生かし、地方や郊外でのイベント開催などに伴う宿泊客の受け皿になります。他のコンビニへも波及するのでしょうか⁉

「トランプ減税法」成立

トランプ米政権の減税・歳出法が4日成立したことで米国の脱炭素戦略は後退します。新法では電気自動車(EV)や再生可能エネルギーへの支援が削減されます。バイデン前政権が2030年に5割を目指したEVの普及率は半減する可能性があり、水素への投資にも逆風が吹きます。日本企業も戦略の変更が迫られています。

「ゼブラ企業」増加

ビジネスの成長と社会貢献を両立させる「ゼブラ企業」が全国で存在感を高めています。利益確保と社会課題の解決という相反するようにみえる目的の両立からゼブラ(シマウマ)と称されています。5年間で1.5倍に増えています。人口比で最多の鹿児島県では、火山灰を付加価値の高い日用品に再生するなど地域課題を解決しながら業績を伸ばしていきます。

参院選公示

第27回参院選が3日公示され、20日の投開票に向けて選挙戦が始まりました。物価高対策が最大の焦点で、与党は給付、野党は減税を掲げています。自民、公明両党が衆院で過半数を持たない少数与党の状況に有権者の審判が示されます。参院選の結果は、今後の政権の枠組みを左右することになります。

「地銀再編」が加速⁉

千葉県内で1番手の千葉銀行と3番手の千葉興業銀行が、経営統合に向けた調整を行っていることがわかりました。大手銀行を巡っては群馬銀行と第四北越フィナンシャルグループが経営統合の基本合意を締結するなど動きが活発化しています。「金利ある世界」の到来で、上位行でも規模拡大を進めないと勝ち残れないという危機感が背景にあります。

路線価2.7%増(前年比)

国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2025年分(1月1日時点)の路線価を発表しました。全国の平均変動率は前年比2.7%増で、4年連続の上昇でした。現在の計算方法となった10年以降で最大の伸び幅となり、2年連続で更新しました。インバウンド需要や駅周辺の開発が地下の上昇を後押しした一方、一部の地方では下落傾向が続いています。※静岡県は0.2%増

日経平均4万円台

日本株の上昇に弾みがついてきました。27日の東京株式市場で日経平均株価は大台の4万円台を5ヶ月ぶりに回復しました。企業による資本効率の改善のほか、M&Aを通じて成長を目指す企業が増え始めています。日本株を再評価する海外投資家の買いが相場を押し上げています。世界株の最高値更新など市場の雰囲気は好転していますが、肝心要!日本株のさらなる上昇には、個々の企業の稼ぐ力を高めることが不可欠です。

「健康中国2030」

世界一の消化器がん大国と言われる中国は、国家戦略「健康中国2030」を掲げ、医療水準の向上を図ります。健康診断でのがん発見率や手術のレベルは依然として低く、日本企業で診断や手術の訓練を受ける医師も多くいます。高齢化が進むなかで健康寿命を延ばそうと、日本に学びながらがんの早期発見・治療を目指しています。日本(企業)は、医療分野を含めさまざまな形で中国の経済発展や生活向上に貢献しています。こうした取り組みをもっと多くの人が知れば日中友好にも寄与するのだと思います。

M&Aに新たな資格

中小企業庁は中小企業のM&A(合併・買収)を手掛けるアドバイザー資格を2026年度にも創設します。仲介者に財務や法務の知識と実務能力を求めます。中小のM&Aでは悪質な仲介を繰り返す事業者もいます。事業承継の需要が高まるなか、売買時のトラブルを防ぎ、市場の活性化を促すのが目的です。資格の取得試験ではM&Aの進め方や財務、税務、法務などの知識を問うことを想定しています。仲介時に必要な倫理規定の遵守も求めます。制度運営は民間に委託する方針です。

「高卒採用バンク」

『1人1社の就職先を学校が決める』高校生の就活に根強く残るこの慣習に挑むのが高卒採用バンクです。浜松市出身の遠藤隼聖社長(22歳)が学生時代に起業しました。高校生が自ら企業を調べ、比較検討できる高卒就活プラットフォーム「みらいショップ」を立ち上げました。中小企業の人材獲得を支援し、学校の進路指導も後押しする形です。いつの時代も、慣習、偏見、既成・固定概念を打ち破るのは若者です。それを応援するのが年配者でもあります。(大手人材企業は制度上の制約や採算性の低さから高卒市場に本格参入していない➡AI技術の進展で専門性の低いホワイトカラーなどの需要が減り、高齢化により経済的余裕も少なくなり、高卒就職率が伸びる可能性がある)

AIで人員を半減

アフラック生命保険は人工知能(AI)を使ってコールセンターの人員数を半減します。オープンAIと組んで顧客に自動で応答するシステムを開発しました。500億円のコスト減を見込んでいます。保険会社は顧客対応や営業で多数の人手がかかります。AIが従業員に置き換わる段階まで進み、労働集約型だった保険業の事業構造を変える可能性があります。コールセンター女性社員と顧客とのやり取りのTVCMも様変わりする日も近いですね。

交通反則切符(自転車)

自転車の交通違反に関する交通反則切符(青切符)が2026年4月1日から導入されることが正式に決まりました。対象となるのは16歳以上で、113の違反行為について3,000~1万2,000円の反則金を定めています。反則金は2人乗りや2台以上の並走が3,000円などとしています。車両運転者や歩行者にはよいですが、気軽に自転車にも乗れなくなります。

「コメ作況指数」廃止

小泉進次郎農相は16日、コメのとれ具合を示す「作況指数」を今秋から廃止することを表明しました。過去30年の傾向をもとに判断する手法が冷害の減少など気候変動によって「生産現場の実態と合わなくなってきた」と説明しています。今後は生産量を把握するため人工衛星のデータを活用するなど収穫量調査の精度を高めます。今まで生産量さえ正確に把握できなかったことを考えると、需要と供給のバランスなど対策がしっかりとれなかったのは当たり前ですね⁉

「加熱寿司」

妊婦向けに開発された「加熱寿司」がSNSなどで反響を呼んでいます。発案したのは、元日清食品社員の渡辺愛さん(34歳)です。きっかけは自身の妊娠です。「生ものは控えてくださいね」という医師の一言に発奮しました。出産後に独立し商品化すると意外なニーズがあることが分かったということです。このケースも「不=課題」解決の結果です。

「1人2万円給付」首相表明

石破首相は13日、物価高対策として夏の参院選の自民党の公約に国民1人あたり2万円の給付を盛り込むことを表明しました。子どもと住民非課税世帯の大人には1人2万円を加算します。首相は「物価高対応は賃上げが基本だが、物価上昇を上回るまでの対応も必要だ」としています。財源は税制動向をなどを見極めながら適切に確保し、赤字国債に依存しないとしています。現金収入は有り難いと思う反面、どうみても参院選を見据えた付け焼刃対策と思えてなりませんが・・

「仮装身分捜査」

警視庁は9日、警察官が身分を偽り犯罪グループに接触する「仮装身分捜査」を通じ容疑者を逮捕したと発表しました。仮装身分捜査による摘発は全国で初となります。犯罪の予兆を察知し、着手前に実行役の身柄を確保したとみられます。ドラマのような「おとり捜査」みたいなものでしょうか⁉恣意的な運用になっていないか、事後的に検証・チェックする仕組みも必要だと思います。

建設業の停滞(人手不足)

国内で商業施設や工場などの建設が停滞しています。建設会社が手元に抱える工事は金額にして15兆円を超え、過去最大に膨らんでいます。かねてより深刻な人手不足に2024年からの残業規制が拍車をかけています。働き手の確保が難しいのなら、デジタル化によって生産性を高めるなければ、民間企業の設備投資や公共投資の制約となり(工場の建設が停滞すれば、備え付ける機械の投資の遅れにも波及する)、日本の成長力が一段と下振れする恐れがあります。

家庭用精米機需要増

スーパーなどで新米の品不足が続くなか、玄米を白米にする精米機や冷蔵保存用の保冷庫の需要が急増しています。家庭用精米機大手のツインバードは2025年度の販売計画を当初の2.5倍に引き上げました。保冷庫大手も5月の販売が前年同月の2倍を超えました。各社は「家庭内備蓄が増えた」「一度にまとまった量を販売するなど農家の売り方が変わった」と消費行動や流通の変化を指摘しています。“顧客ニーズあるとことに販売チャンスあり”です!!

日本郵便の運送事業許可を取消処分へ

国土交通省は月内にも日本郵便の自動車貨物運送の事業許可を取り消す方針です。全国の郵便局で配達員への法定点呼が適切に行われていなかったことが最大の要因です。同社のトラックなど約2500台が5年間使えなくなり、郵便物や荷物の輸送に影響します。郵便・物流事業の継続には委託拡大が必要で、収益の下押し要因となります。当たり前のことが守られていない企業は、市場から退場するほかありません。

食文化にも人間国宝を認定

文化庁は重要無形文化財の制度を約50年ぶりに見直し、料理人や杜氏といった食文化に関わる人を人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定できるようにします。芸能と工芸技術に限られている対象分野に、食などの生活文化を追加します。優れた技術を保護して後世につなげるのが目的です。さて、栄誉ある食文化に携わる最初の人間国宝はだれになるのか⁉発表が待たれます。

トランプ関税に司法の壁

トランプ米政権の看板政策が司法の壁に再度直面しました。米国際貿易裁判所は28日、相互関税などのトランプ関税は大統領権限を逸脱した措置で無効だと判断し、10日以内の差し止めを命じる判決を出しました。経済への悪影響だけでなく、法的根拠にまで疑問符がついた形です。いったい誰の何が正しいのか⁉そしてこの先どうなるのか⁉全く予想がつきません。

「防災庁」開設(2026年度)

政府は国の防災対策を主導する防災庁を2026年度中に設置します。6月にもまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)には初めて盛り込みます。国全体の防災や災害対応の司令塔とし、南海トラフや首都直下地震などの大規模災害の備える事前防災を強化します。専任の大臣を置き、勧告権限も持たせる方針のようです。

「大豊時代」の幕開け

2場所連続優勝を果たした大関大の里の横綱昇進が事実上決まりました。初の綱取りに挑んだ大の里は初日から圧倒的な強さを発揮し、13日目に4度目の制覇を決めました。千秋楽横綱豊昇龍に敗れ、初の15戦全勝は逃しました。いよいよ両横綱による「大豊時代」の幕開けです。大の里関おめでとうございました👏

店長の年収最大で1000万円

すかいらーくホールディングスは、ファミリーレストランの「ガスト」や「バーミヤン」などの店長の年収を最大1000万円超とする人事制度を導入しました。従来は840万円(外食や小売りの店長職の平均年収417万円)が最大でした。現場の権限を強めるとともに給与水準を引き上げて、優秀な人材をつなぎ留めるのが狙いです。店舗サービスの改善や来店客の増加策など収益性の向上に取り組む店長を評価する(従来は従業員の労働時間の調整や経費管理が主な評価対象)としています。高年収確保の根本にあるのは、やっぱり収益性の確保のようです。

備蓄米店頭価格2000円の実現性⁉

小泉進次郎農相は23日、政府備蓄米の店頭価格について、「5㎏2000円を実現できる」と表明しました。大手の小売業者を対象に随意契約で放出し、国による買戻しの条件もなくします。同日、楽天グループが備蓄米の販売に取り組むことを表明しています。先ずは早期実現に向けてお手並み拝見といったところでしょうか。実現できれば小泉農相の株は爆上がり、一方で前農相のお粗末さが一層鮮明になります⁉

データ管理を新設(IT国家試験)

経済産業省は2027年度までにIT(情報技術)スキルを認定する国家試験「情報処理技術者試験」にデータマネジメント(管理)などの区分を新設する方針です。デジタル人材のニーズの多様化に対応し、企業の不足感が強い人材の育成につなげるのが狙いです。情報処理技術者試験は、IT系唯一の国家試験とされ、24年度は74万人が応募し、国家試験として最大級の規模を持っています。

「3分間ドラマ」11兆円市場へ

1話3分程度の縦型ショートドラマの人気が若者の間で広がっています。すき間の時間にスマートフォンで泥沼恋愛ドラマなどを手軽に楽しめることが、若者のタイムパフォーマンス(タイパ)志向を捉えています。海外で先行し、2031年には世界11兆円市場との予測もあります。スタートアップのほか、NTTドコモなど大手企業も参入し、群雄割拠の様相を見せています。若者にとってもはやTVドラマは死語になってしまうのか⁉

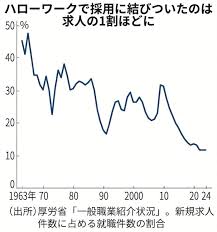

ハローワークで採用が低迷

企業がハローワークに求人を出しても大半が採用に結びついていないことがわかってきました。厚生労働省によると、2024年は採用割合が11.6%と過去最低で、求人のおよそ9割が空振りでした。民間の人材サービスの拡大に加え、企業と求職者の間のミスマッチが広がっています。ハローワークは、日本の代表的な経済指標のひとつである有効求人倍率の算出のベースになっており、その機能低下は労働者の安全網と経済データの信頼性を損なう可能性もあります。

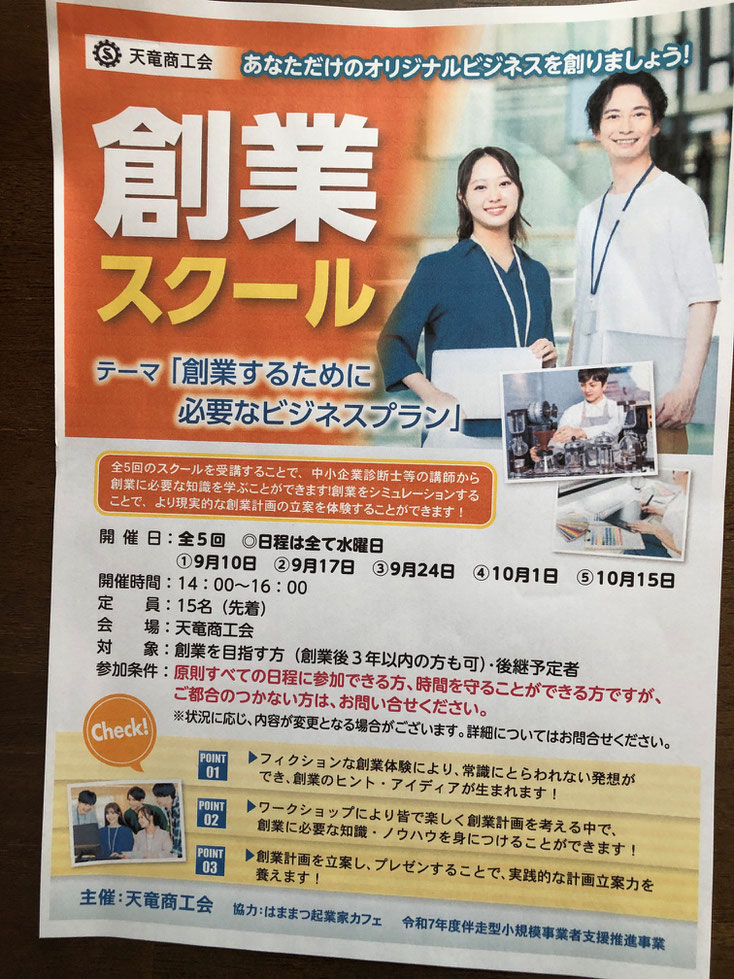

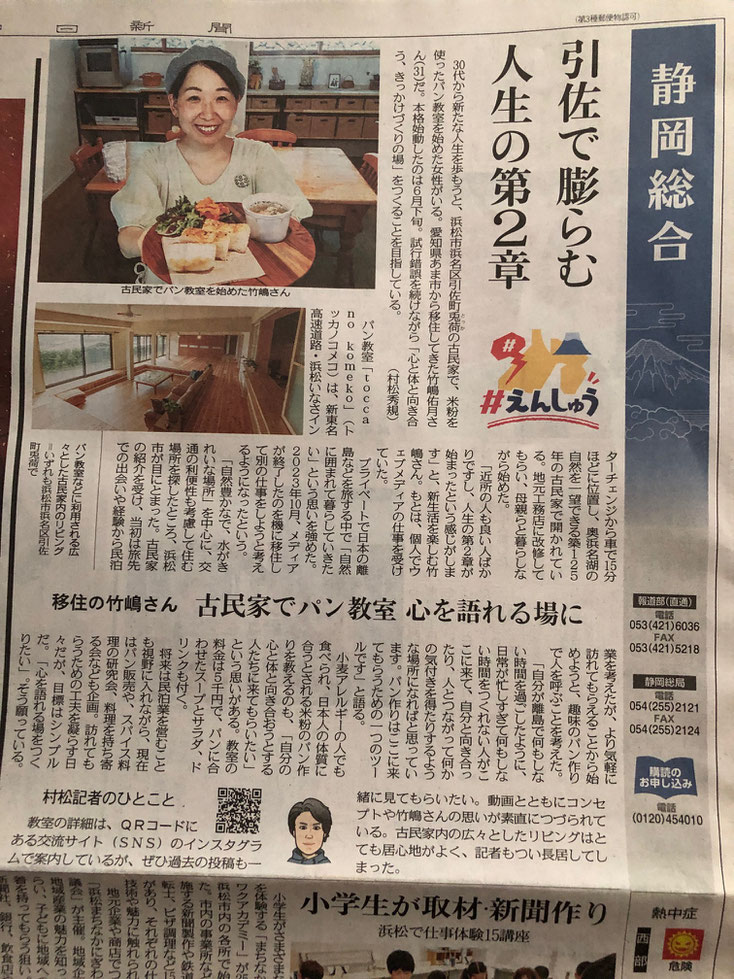

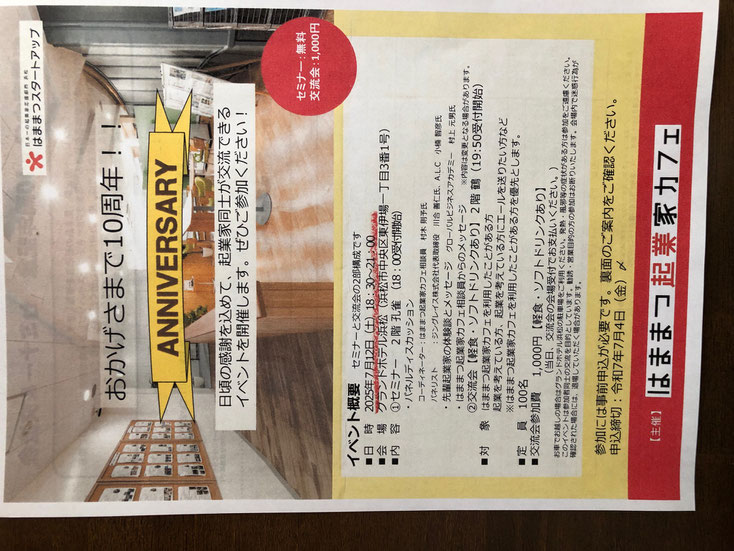

起業家育成➡地方にチャンス

起業家を育成する力が地方で目立っています。人口減少による担い手不足や働き口の減少が起業を促し、地域の身近な課題がビズネスチャンスにつながります。自治体の支援を受けて起業した人は全国で年間5万人に迫ります。因みに静岡県は、起業家の実数全国7位です。私が関わっている「はままつ起業家カフェ」もその一翼を担っています。さらに精進していきたいと思います。

中小賃上げ12業種に重点

政府は14日に『新しい資本主義実現会議』を開き、中小企業で働く人の賃上げに向けた施策を示しました。飲食や宿泊など12業種で効率化につながる投資(ITやロボットの導入)を促します。2029年度までの5年間を集中取り組み期間とし、官民で60兆円のお金を投じる目標も明らかにしています。賃上げを成長戦略の要と位置づけます。具体的な施策の内容の開示が待たれます。