ブログ

AI活用を社員に義務化

ソフトバンクグループ傘下のLINEヤフーとソフトバンクは、社員の人工知能(AI)利用を義務化します。日本企業の義務化は珍しいとされます。AIが自ら考えて人の代わりに業務をこなす「AIエージェント」の普及に備え、社内にAI活用モデルやノウハウを蓄積します。生成AIは普及段階にに入り、より実用的なサービスの需要が高まります。ソフトバンクでは主要子会社を含めると10億個のAI活用を見込んでいます。グループ内でAI活用のノウハウを蓄積して競争に先手を打つのが狙いです。

駐車場で車中泊(ローソン)

ローソンは店舗の駐車場を使った車中泊サービスを始めます。1泊2,500~3,000円とし、電源やトイレ、ゴミ袋を提供します。訪日観光客の増加を受け、国内のホテルの宿泊料は高止まりしています。全国に広がるコンビニエンスストアの店舗網を生かし、地方や郊外でのイベント開催などに伴う宿泊客の受け皿になります。他のコンビニへも波及するのでしょうか⁉

「トランプ減税法」成立

トランプ米政権の減税・歳出法が4日成立したことで米国の脱炭素戦略は後退します。新法では電気自動車(EV)や再生可能エネルギーへの支援が削減されます。バイデン前政権が2030年に5割を目指したEVの普及率は半減する可能性があり、水素への投資にも逆風が吹きます。日本企業も戦略の変更が迫られています。

「ゼブラ企業」増加

ビジネスの成長と社会貢献を両立させる「ゼブラ企業」が全国で存在感を高めています。利益確保と社会課題の解決という相反するようにみえる目的の両立からゼブラ(シマウマ)と称されています。5年間で1.5倍に増えています。人口比で最多の鹿児島県では、火山灰を付加価値の高い日用品に再生するなど地域課題を解決しながら業績を伸ばしていきます。

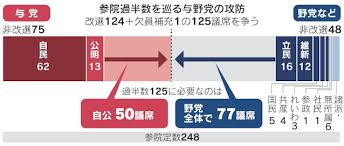

参院選公示

第27回参院選が3日公示され、20日の投開票に向けて選挙戦が始まりました。物価高対策が最大の焦点で、与党は給付、野党は減税を掲げています。自民、公明両党が衆院で過半数を持たない少数与党の状況に有権者の審判が示されます。参院選の結果は、今後の政権の枠組みを左右することになります。

「地銀再編」が加速⁉

千葉県内で1番手の千葉銀行と3番手の千葉興業銀行が、経営統合に向けた調整を行っていることがわかりました。大手銀行を巡っては群馬銀行と第四北越フィナンシャルグループが経営統合の基本合意を締結するなど動きが活発化しています。「金利ある世界」の到来で、上位行でも規模拡大を進めないと勝ち残れないという危機感が背景にあります。

路線価2.7%増(前年比)

国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2025年分(1月1日時点)の路線価を発表しました。全国の平均変動率は前年比2.7%増で、4年連続の上昇でした。現在の計算方法となった10年以降で最大の伸び幅となり、2年連続で更新しました。インバウンド需要や駅周辺の開発が地下の上昇を後押しした一方、一部の地方では下落傾向が続いています。※静岡県は0.2%増

日経平均4万円台

日本株の上昇に弾みがついてきました。27日の東京株式市場で日経平均株価は大台の4万円台を5ヶ月ぶりに回復しました。企業による資本効率の改善のほか、M&Aを通じて成長を目指す企業が増え始めています。日本株を再評価する海外投資家の買いが相場を押し上げています。世界株の最高値更新など市場の雰囲気は好転していますが、肝心要!日本株のさらなる上昇には、個々の企業の稼ぐ力を高めることが不可欠です。

「健康中国2030」

世界一の消化器がん大国と言われる中国は、国家戦略「健康中国2030」を掲げ、医療水準の向上を図ります。健康診断でのがん発見率や手術のレベルは依然として低く、日本企業で診断や手術の訓練を受ける医師も多くいます。高齢化が進むなかで健康寿命を延ばそうと、日本に学びながらがんの早期発見・治療を目指しています。日本(企業)は、医療分野を含めさまざまな形で中国の経済発展や生活向上に貢献しています。こうした取り組みをもっと多くの人が知れば日中友好にも寄与するのだと思います。

M&Aに新たな資格

中小企業庁は中小企業のM&A(合併・買収)を手掛けるアドバイザー資格を2026年度にも創設します。仲介者に財務や法務の知識と実務能力を求めます。中小のM&Aでは悪質な仲介を繰り返す事業者もいます。事業承継の需要が高まるなか、売買時のトラブルを防ぎ、市場の活性化を促すのが目的です。資格の取得試験ではM&Aの進め方や財務、税務、法務などの知識を問うことを想定しています。仲介時に必要な倫理規定の遵守も求めます。制度運営は民間に委託する方針です。

「高卒採用バンク」

『1人1社の就職先を学校が決める』高校生の就活に根強く残るこの慣習に挑むのが高卒採用バンクです。浜松市出身の遠藤隼聖社長(22歳)が学生時代に起業しました。高校生が自ら企業を調べ、比較検討できる高卒就活プラットフォーム「みらいショップ」を立ち上げました。中小企業の人材獲得を支援し、学校の進路指導も後押しする形です。いつの時代も、慣習、偏見、既成・固定概念を打ち破るのは若者です。それを応援するのが年配者でもあります。(大手人材企業は制度上の制約や採算性の低さから高卒市場に本格参入していない➡AI技術の進展で専門性の低いホワイトカラーなどの需要が減り、高齢化により経済的余裕も少なくなり、高卒就職率が伸びる可能性がある)

AIで人員を半減

アフラック生命保険は人工知能(AI)を使ってコールセンターの人員数を半減します。オープンAIと組んで顧客に自動で応答するシステムを開発しました。500億円のコスト減を見込んでいます。保険会社は顧客対応や営業で多数の人手がかかります。AIが従業員に置き換わる段階まで進み、労働集約型だった保険業の事業構造を変える可能性があります。コールセンター女性社員と顧客とのやり取りのTVCMも様変わりする日も近いですね。

交通反則切符(自転車)

自転車の交通違反に関する交通反則切符(青切符)が2026年4月1日から導入されることが正式に決まりました。対象となるのは16歳以上で、113の違反行為について3,000~1万2,000円の反則金を定めています。反則金は2人乗りや2台以上の並走が3,000円などとしています。車両運転者や歩行者にはよいですが、気軽に自転車にも乗れなくなります。

「コメ作況指数」廃止

小泉進次郎農相は16日、コメのとれ具合を示す「作況指数」を今秋から廃止することを表明しました。過去30年の傾向をもとに判断する手法が冷害の減少など気候変動によって「生産現場の実態と合わなくなってきた」と説明しています。今後は生産量を把握するため人工衛星のデータを活用するなど収穫量調査の精度を高めます。今まで生産量さえ正確に把握できなかったことを考えると、需要と供給のバランスなど対策がしっかりとれなかったのは当たり前ですね⁉

「加熱寿司」

妊婦向けに開発された「加熱寿司」がSNSなどで反響を呼んでいます。発案したのは、元日清食品社員の渡辺愛さん(34歳)です。きっかけは自身の妊娠です。「生ものは控えてくださいね」という医師の一言に発奮しました。出産後に独立し商品化すると意外なニーズがあることが分かったということです。このケースも「不=課題」解決の結果です。

「1人2万円給付」首相表明

石破首相は13日、物価高対策として夏の参院選の自民党の公約に国民1人あたり2万円の給付を盛り込むことを表明しました。子どもと住民非課税世帯の大人には1人2万円を加算します。首相は「物価高対応は賃上げが基本だが、物価上昇を上回るまでの対応も必要だ」としています。財源は税制動向をなどを見極めながら適切に確保し、赤字国債に依存しないとしています。現金収入は有り難いと思う反面、どうみても参院選を見据えた付け焼刃対策と思えてなりませんが・・

「仮装身分捜査」

警視庁は9日、警察官が身分を偽り犯罪グループに接触する「仮装身分捜査」を通じ容疑者を逮捕したと発表しました。仮装身分捜査による摘発は全国で初となります。犯罪の予兆を察知し、着手前に実行役の身柄を確保したとみられます。ドラマのような「おとり捜査」みたいなものでしょうか⁉恣意的な運用になっていないか、事後的に検証・チェックする仕組みも必要だと思います。

建設業の停滞(人手不足)

国内で商業施設や工場などの建設が停滞しています。建設会社が手元に抱える工事は金額にして15兆円を超え、過去最大に膨らんでいます。かねてより深刻な人手不足に2024年からの残業規制が拍車をかけています。働き手の確保が難しいのなら、デジタル化によって生産性を高めるなければ、民間企業の設備投資や公共投資の制約となり(工場の建設が停滞すれば、備え付ける機械の投資の遅れにも波及する)、日本の成長力が一段と下振れする恐れがあります。

家庭用精米機需要増

スーパーなどで新米の品不足が続くなか、玄米を白米にする精米機や冷蔵保存用の保冷庫の需要が急増しています。家庭用精米機大手のツインバードは2025年度の販売計画を当初の2.5倍に引き上げました。保冷庫大手も5月の販売が前年同月の2倍を超えました。各社は「家庭内備蓄が増えた」「一度にまとまった量を販売するなど農家の売り方が変わった」と消費行動や流通の変化を指摘しています。“顧客ニーズあるとことに販売チャンスあり”です!!

日本郵便の運送事業許可を取消処分へ

国土交通省は月内にも日本郵便の自動車貨物運送の事業許可を取り消す方針です。全国の郵便局で配達員への法定点呼が適切に行われていなかったことが最大の要因です。同社のトラックなど約2500台が5年間使えなくなり、郵便物や荷物の輸送に影響します。郵便・物流事業の継続には委託拡大が必要で、収益の下押し要因となります。当たり前のことが守られていない企業は、市場から退場するほかありません。

食文化にも人間国宝を認定

文化庁は重要無形文化財の制度を約50年ぶりに見直し、料理人や杜氏といった食文化に関わる人を人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定できるようにします。芸能と工芸技術に限られている対象分野に、食などの生活文化を追加します。優れた技術を保護して後世につなげるのが目的です。さて、栄誉ある食文化に携わる最初の人間国宝はだれになるのか⁉発表が待たれます。

トランプ関税に司法の壁

トランプ米政権の看板政策が司法の壁に再度直面しました。米国際貿易裁判所は28日、相互関税などのトランプ関税は大統領権限を逸脱した措置で無効だと判断し、10日以内の差し止めを命じる判決を出しました。経済への悪影響だけでなく、法的根拠にまで疑問符がついた形です。いったい誰の何が正しいのか⁉そしてこの先どうなるのか⁉全く予想がつきません。

「防災庁」開設(2026年度)

政府は国の防災対策を主導する防災庁を2026年度中に設置します。6月にもまとめる経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)には初めて盛り込みます。国全体の防災や災害対応の司令塔とし、南海トラフや首都直下地震などの大規模災害の備える事前防災を強化します。専任の大臣を置き、勧告権限も持たせる方針のようです。

「大豊時代」の幕開け

2場所連続優勝を果たした大関大の里の横綱昇進が事実上決まりました。初の綱取りに挑んだ大の里は初日から圧倒的な強さを発揮し、13日目に4度目の制覇を決めました。千秋楽横綱豊昇龍に敗れ、初の15戦全勝は逃しました。いよいよ両横綱による「大豊時代」の幕開けです。大の里関おめでとうございました👏

店長の年収最大で1000万円

すかいらーくホールディングスは、ファミリーレストランの「ガスト」や「バーミヤン」などの店長の年収を最大1000万円超とする人事制度を導入しました。従来は840万円(外食や小売りの店長職の平均年収417万円)が最大でした。現場の権限を強めるとともに給与水準を引き上げて、優秀な人材をつなぎ留めるのが狙いです。店舗サービスの改善や来店客の増加策など収益性の向上に取り組む店長を評価する(従来は従業員の労働時間の調整や経費管理が主な評価対象)としています。高年収確保の根本にあるのは、やっぱり収益性の確保のようです。

備蓄米店頭価格2000円の実現性⁉

小泉進次郎農相は23日、政府備蓄米の店頭価格について、「5㎏2000円を実現できる」と表明しました。大手の小売業者を対象に随意契約で放出し、国による買戻しの条件もなくします。同日、楽天グループが備蓄米の販売に取り組むことを表明しています。先ずは早期実現に向けてお手並み拝見といったところでしょうか。実現できれば小泉農相の株は爆上がり、一方で前農相のお粗末さが一層鮮明になります⁉

データ管理を新設(IT国家試験)

経済産業省は2027年度までにIT(情報技術)スキルを認定する国家試験「情報処理技術者試験」にデータマネジメント(管理)などの区分を新設する方針です。デジタル人材のニーズの多様化に対応し、企業の不足感が強い人材の育成につなげるのが狙いです。情報処理技術者試験は、IT系唯一の国家試験とされ、24年度は74万人が応募し、国家試験として最大級の規模を持っています。

「3分間ドラマ」11兆円市場へ

1話3分程度の縦型ショートドラマの人気が若者の間で広がっています。すき間の時間にスマートフォンで泥沼恋愛ドラマなどを手軽に楽しめることが、若者のタイムパフォーマンス(タイパ)志向を捉えています。海外で先行し、2031年には世界11兆円市場との予測もあります。スタートアップのほか、NTTドコモなど大手企業も参入し、群雄割拠の様相を見せています。若者にとってもはやTVドラマは死語になってしまうのか⁉

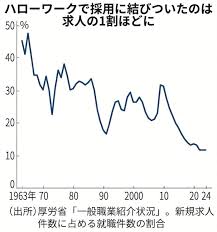

ハローワークで採用が低迷

企業がハローワークに求人を出しても大半が採用に結びついていないことがわかってきました。厚生労働省によると、2024年は採用割合が11.6%と過去最低で、求人のおよそ9割が空振りでした。民間の人材サービスの拡大に加え、企業と求職者の間のミスマッチが広がっています。ハローワークは、日本の代表的な経済指標のひとつである有効求人倍率の算出のベースになっており、その機能低下は労働者の安全網と経済データの信頼性を損なう可能性もあります。

起業家育成➡地方にチャンス

起業家を育成する力が地方で目立っています。人口減少による担い手不足や働き口の減少が起業を促し、地域の身近な課題がビズネスチャンスにつながります。自治体の支援を受けて起業した人は全国で年間5万人に迫ります。因みに静岡県は、起業家の実数全国7位です。私が関わっている「はままつ起業家カフェ」もその一翼を担っています。さらに精進していきたいと思います。

中小賃上げ12業種に重点

政府は14日に『新しい資本主義実現会議』を開き、中小企業で働く人の賃上げに向けた施策を示しました。飲食や宿泊など12業種で効率化につながる投資(ITやロボットの導入)を促します。2029年度までの5年間を集中取り組み期間とし、官民で60兆円のお金を投じる目標も明らかにしています。賃上げを成長戦略の要と位置づけます。具体的な施策の内容の開示が待たれます。

イネカメムシ食害

コメに大きな被害をもたらす害虫イネカメムシが急増しています。埼玉県では越冬個体が昨年比43に膨らみ、対策を打ち出しています。静岡県を含む37都道府県で発生が確認されています。コメ不足で店頭価格が1年前の2倍に高騰するなか、食害で25年産米の生産量が落ちればコメを巡る混乱はさらに強まります。本格的な対策が急務です。

コメ価格下落0.4%⁉

農林水産省が12日発表したコメの平均店頭価格(5㎏)は、前週比19円(0.4%)安い4214円でした。18週ぶりに値下がりしたものの、価格の下落幅は限られ、前年同期(2160円)の2倍の高値が続いています。政府備蓄米は流通業者の新たな手間やコメの品薄に対応した小売業者の販売戦略などが重なり合い、流通が停滞しているようです。日本の米は、どこにあるのか、どこに消えたのか⁉

新ローマ教皇「レオ14世」

ローマ教皇庁(バチカン)は8日の教皇選挙会(コンクラーベ)で、新たな教皇に米国出身のロバート・フランシス・プレボスト枢機卿(69歳)を選出しました。教皇名には「レオ14世」を選びました。リベラル派と保守派の対立が深まる協会内で分断の修復を担うことになります。因みに私も同じ69歳の人間です。ほんの少しでもいいですからあやかりたいものです

「オーバー70人材」

世界有数のシニア大国ニッポンで老後を巡る変化が加速しています。団塊の世代全員が75歳以上の後期高齢者となり、「オーバー70歳」人材は540万人に達しました。未知なる長寿社会を生き抜く人々の知恵が古い価値観を塗り替えていきます。超人手不足のこの時代、60代は青少年、この際価値あるジジイを目指していきましょう!!

「オーバーツーリズム」

観光客が地域の受け入れのキャパシティーを超えて来訪し悪影響を及ぼすことで、観光公害とも訳されます。インバウンド(訪日外国人)の急増により、国内各地で混雑やマナー違反といった問題が起きています。かつてはインバウンド大歓迎であった自治体も来訪増で住民に負の影響が出て今は困惑している状況です。政府も自治体によるマナー啓発など持続可能な観光の推進に補助金を出すなど対策を後押ししています。なんでもやりすぎ、いきすぎは良くないということでしょうか⁉“過ぎたるは猶及ばざるが如し”

円高で企業利益に影響⁉

為替相場の円高が企業業績の重荷になります。主な上場企業の2026年3月期の想定為替レートは平均で1ドル=143円程度と、前期(152円台)より約9円の円高水準です。5年ぶりの円高を見込む今期は、これまで業績を下支えしてきた為替が一転して逆風となり、主要企業の経常利益を約2兆円押し下げるとの見通しです。特に製造業など輸出関連企業の業績に下押し懸念が高まっています。

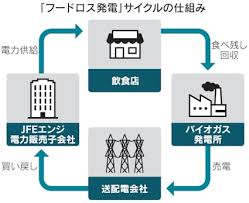

「フードロス発電」

JFEエンジニアリングと外食大手は再生可能エネルギーの一つであるバイオガス発電(微生物の分解によって燃料となるメタンを取り出す)で連携します。あきんどスシローが運営するスシローなどの飲食店が出す食べ残しから燃料を取り出して発電し、再生エネ由来の電気を各店舗に販売します。外食各社にとってのメリットは、食品廃棄物をこれまでの焼却処分費用と同等の費用で回収してもらいつつ、環境負荷の少ない再生エネルギー由来の電気を調達できるようになります。どんどん広がっていくことに期待します。

米の高騰でコンビニ飯に変化⁉

コンビニやスーパー各社がコメの価格高騰を受け、割高感を抑えた弁当やおにぎりの開発を競っています。例えば、ファミマは海苔を巻かずに価格を20~60円抑えたおにぎりの品目数を倍増させます。弁当の主食をコメから麺に代える動きも相次いでいます。コメ相場の高止まりが続くなか、単純な値上げを回避して消費者の買い控えを防止するのが狙いです。各社のおにぎり戦争が既に始まっています。

AIスキルが管理職の要件⁉

三菱商事は2027年度から人工知能(AI)資格「G(ジェネラリスト)検定」の取得を管理職の昇格要件にします。データ分析や業務管理でAIを使いこなす人材を増やす狙いで、いずれは役員を含む5000人超の全社員に資格の取得を義務づけます。日本企業で社員にAIスキルを求める動きが本格化してきました。日本で生成AIを日常的に業務に利用している人の割合は従業員で16%、管理職では31%といずれも主要国・地域で最低ということです。出世するためにはAIスキルが必須になってきました。

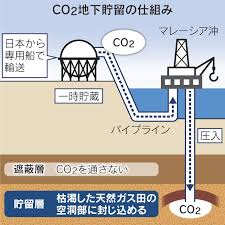

CO₂地下貯留

日本とマレーシアは二酸化炭素(CO₂)の地下貯留で協力します。日本国内の火力発電所などから出たCO₂を液体にして専用船で運び、マレーシア沖の天然ガス田跡に封入する事業が2030年にも開始されるようです。国際条約で国外への輸送には2国間合意が必要で、日本にとって初の海外事例となります。人間の英知の素晴らしさに感謝です。

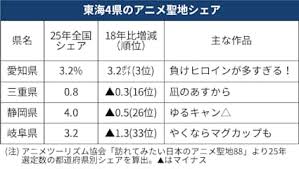

アニメ聖地巡礼で観光誘客

東海4県でもアニメに登場する場所、ファンにとっての聖地を生かした観光誘客の取り組みが広がっています。静岡県では、24年10月から25年2月にかけて県公式観光アプリ「TIPS」を使い、キャンプがテーマのアニメ「ゆるキャン△」聖地巡礼スタンプラリーを開催しました。※県内40カ所を対象に、ステッカーや抽選の声優サイン入りポスターを用意

「迂回輸出」への対応

ベトナムと韓国は、両国を経由して米国に中国製品を運ぶ「迂回輸出」への取り締まりを強化します。対中関税を避けようとする中国の取り組みに加担しないよう、米国の要求に対応します。ベトナムと韓国は相互関税の全面的適用の回避を目指しており、米国に配慮して関税交渉で譲歩を引き出すのが狙いとみられます。さて、日本の対策や如何に⁉

ウナギ全種に取引規制⁉

絶滅の恐れがある野生生物の国際取引を規制するワシントン条約を巡り、欧州連合(EU)が、食用のニホンウナギを含むウナギ類全種を規制対象とする提案を準備していることが分かってきました。11~12月にウズベキスタンで開かれる第20回締約国会議で仮に提案が認められれば、日本で消費するウナギの輸入や流通にも影響が出る可能性があります。鰻愛好者にとって新たな懸念材料が生じています。

公立校併願可能に⁉

石破首相は22日のデジタル行財政改革会議で、大半の都道府県で1人1校しか公立校を受験できない「単願制」を是正するよう関係閣僚に指示しました。受験生が志望順位をつけて複数校を受験し、基準を満たす希望校に行ける仕組みを想定しています。現在の公立校入試は1校しか出願できない場合が多く、確実な合格を目指す生徒は志望校のレベルを下げてしまいます。その結果、本来の志望校に自分より点数の低い生徒が受かるケースも出てきます。高校授業料の無償化で私立高校人気の高まりが予想されることを踏まえ、公立校を選びやすくする環境を整えることが狙いです。ここにも生き残りをかけた淘汰が始まっています。

私大の学部新設を抑制

文部科学省は私立大学の学部新設の規制を強化します。現在は学生数が収容店員の5割以下の学部が1つでもあれば新設を認めていませんが、原則として7割以下で不可とします。少子化で学生の確保は厳しさを増しています。安易な新設を防ぎ、私大定員の規模の拡大を抑制するのが狙いです。正に生き残りをかけて私大の淘汰がますます進んでいきます。

主要小売業が減益(4年ぶり)

主要小売業の2025年2月期の営業利益は前期比6%減と4年ぶりに減りました。物価高で消費者の買い控えが広がり、人手不足で店舗のコストもかさみました。トランプ米政権の関税政策や米中貿易摩擦の激化を受け、経営者からは賃上げ機運の停滞や消費の冷え込みを警戒する声が相次いでいます。米国の関税政策が二転三転しており、今後どのような影響が出るのか不透明の状況が続きそうです。

コンビニ出店増へ

セブンーイレブン・ジャパンなどコンビニエンスストア大手3社は2025年度に最大で約400店舗を増やします。純増数は18年度以来7年ぶりの高水準です。国内市場が成熟するなか、小型店で企業のオフィスや工場の従業員向け需要を取り込みます。無人レジやロボット技術を活用し、少ない人数でも出店できる体制を整えました。事業所内の小型店舗は設置コストを抑えられるほか、来店者数の属性や商品の売れ行きを予想しやすくなります。受け入れ側の事業所も従業員や利用者の利便性向上につながるなどのメリットがあります。

テレワーク率に下げ止まり感

国土交通省の2024年度調査によると、直近1年間に自宅などでテレワークしたことがある会社員らの割合は、前年度比0.5ポイント減の15.6%でした。新型コロナウイルス禍で感染対策として急激に普及した後、揺り戻しの動きもありましたが、同省は「テレワーク率は下げ止まってきており、出社とテレワークを組み合わせる働き方が定着した」とみているようです。※勤務地域別実施率(首都圏27.2%・近畿圏14.5%・中京圏11.8%・地方都市圏8.8%)

大阪・関西万博が開幕

大阪・関西万博が本日13日開幕します。ネットに膨大な情報が氾濫し、仮想空間で質の高い体験ができる現在、大阪湾の人工島に足を運ぶ意味を一つあげるとするなら、新しい時代のリアルを体感できるということです。様々なリアルに触れ、価値観を柔軟に更新していくことは世界を覆う分断を超えるきっかけとなります。はたして面白いか、つまらないか、明確なことは実際に見てみないとわからないということです。皆さんは行きますか⁉

相互関税へ特別融資(地銀)

米トランプ政権による相互関税の発動を受け、地方銀行が相次いで支援策を打ち出しています。京都銀行や東邦銀行などが特別融資枠を設定したほか、顧客対応を強化する動きが広がります。一方、金融庁も相互関税の影響の広がりを見極めようと、特に製造業が集積する地方の金融機関に聞き取り調査を開始しました。政府にはこの国難に万全の準備をお願いしたいと思います。

対米輸出減少⁉(東南アジア企業)

トランプ米政権の相互関税が東南アジア企業の経営を直撃する懸念が強まっています。水産業や縫製業などで米国への輸出が多く、高関税に伴って対米取引が減れば雇用への影響も避けられない状況です。現地企業の多くは従来、安い人件費を基にした労働集約型で成長しており、今後は工場の自働化などの効率化をおし進めるとともに、高付加価値型の製品開発といった戦略の方向転換が必要不可欠となりそうです。

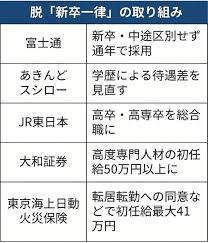

脱「新卒一律」

学生を一時期に同じ条件や待遇で採用する画一的な仕組みを見直す企業が増えています。国際競争が激化するなかで、自社に必要な能力を持つ即戦力のある人材を機動的に確保する必要に迫られているからです。能力によって待遇に差をつけたり、1年を通じて新卒・既卒・学歴を問わず選考を実施したりと工夫して有望人財の囲い込みを急いでいます。実力一本で勝負できる時代になりつつあります。

メジャー初勝利!(菅野投手)

オリオールズ・菅野智之投手が6回途中1失点の好投でメジャー初勝利を挙げました。巨人では昨季15勝を挙げるなど、通算136勝。35歳でメジャー挑戦し、待望の1勝を挙げました。おめでとう!!菅野投手。今後の活躍を大いに期待しています。

未来型店舗(セブンイレブン)

セブンーイレブン・ジャパンは2日、大阪・関西万博の会場内に出店する未来型コンビニ店舗を公開しました。来店客が歩く振動を電気に変換する床を設置したほか、水素で動かす脱炭素型のスムージーマシンも稼働します。ロボットを使って遠隔地から接客もします。テクノロジーを駆使して、若者らに支持される持続可能性な店づくりを目指すとしています。正に未来の店舗です。

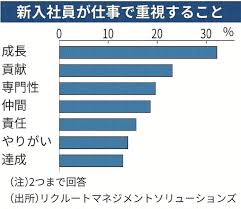

3年以内に転職意向25%

主要企業が1日、入社式を開きました。学生優位の売り手市場を経て入社した新人の中には将来的なキャリアアップを見据えて転職志向を持つ人が一定数います(3年以内に転職意向25%)各社は指導役となる上司や先輩社員に対し、新人の教育方法を伝授する講座などを開くほか、新人向けに成長意欲に応えるプログラムを用意して貴重な戦力の定着につなげます。一律に知識をインプットさせるのではなく、挑戦を引き出すような経験学習ができることが重要だとしています。

「関税不況リスク」

株式市場がトランプ米政権が繰り出す関税政策が生む不況に警戒感を強めています。3月31日の東京株式市場で日経平均株価の前週末比の下げ幅が1500円を超え、1日としての下げ幅は今年最大となりました。米国株も年初来で5%安の水準に沈みました。リスクシナリオのひとつだった米景気悪化の確度が高まり、企業業績の下振れが現実味を増してきています。これが短期的なものなのか、長期にわたるのか、市場を覆う不透明感が続きそうです。トランプさん!お願いだからなんとかしてください。

兼業促進へ(地方公務員)

総務省は地方公務員の兼業や副業を促します。地方自治体向けの許可基準を示し、営利企業から報酬を得て働くことができると明確にします。現状の原則禁止から緩和し、地域に貢献し課題解決につながる活動を幅広く認めます。地方公務員の働き方の自由度を高めて人材確保も目指すとしています。この背景には、地方公務員のなり手不足があります。23年度の採用試験の競争倍率は4.6倍と過去最低でした。三大都市圏以外の地方圏では倍率が低い状態が続きます。ここにも売手市場の様相が・・・隔世の感ありです⁉

大阪万博に500超の関連企業参画

4月13日開幕の大阪万博に41府県延べ115自治体が出展します。3兆円超の経済波及効果を生むとの試算もあるだけに経済や文化交流の起点にしようとする動きが活発になっています。関連事業には全都道府県が参画し、事業数は500を超えます。さて、皆さんは大阪万博に行きますか⁉

日本の所得水準が45位⁉(50年後)

日本経済研究センターは今後50年の長期経済予測をまとめました。所得水準を示す1人当たりの実質GDP(国内総生産)について、日本は2024年の29位から75年には45位に下がります。世界の中位群に後退することになります。成長底上げには人工知能(AI)などデジタル技術の活用や雇用慣行の改革が不可欠だと提言しました。昭和世代にとっては残念ですが、ここは若い世代にしっかり将来を見つめしっかりやってもらうことを期待します。

住宅ローン金利上げへ

三菱UFJ銀行など大手5銀行は4月から変動型の住宅ローンの基準金利を引き上げます。既存契約者らが対象で、上げ幅は0.25%程度で調整しています。日銀の利上げを受け、各行は変動型の住宅ローンなどの貸出金利の指標となる短期プライムレート(短プラ)を引き上げており、それを反映させる形です。

「印僑」(インド系移民)

ダイキン工業がエアコン、クボタが農業機械で“最後のフロンティア”とされるアフリカ大陸の開拓に乗り出しました。成功の鍵を握るのはアフリカ全土に約300万人いるとされるインド系移民「印僑」です。インドの工場から輸入した商品を販売し、メンテナンスも共に担う事業モデルを描きます。

官僚なり手不足⁉

人事院の有識者会議「人事行政諮問会議」の最終提言はキャリア官僚らの報酬を大企業に準じて決めるよう求めた。民間企業が賃上げを競う一方、国家公務員の待遇改善は遅れている。霞が関に新卒・中途で優秀な人材を集められるかどうかは国際競争力を左右する。私立大学の学生が総合職試験に合格するケースが増えていることが腑に落ちました。

認知症が死因の首位

日本人の過去30年の健康状態を慶應義塾大学などが解析したところ、2021年時点で最も多い死因は認知症でした。医療技術の向上で、死因に占める脳卒中の割合は低下しました。今後老衰などにつながる認知症の予防や医療体制の充実が必要になります。皆さん、脳活などを実践し脳を鍛えましょう!!

日本史上最速でW杯切符

サッカーの2026年ワールドカップ(W杯)北中米3カ国大会アジア最終予選は20日、埼玉スタジアムでC組第7戦が行われました。勝ち点16で1位の日本は同6で5位のバーレーンを2-0で下し、8大会連続8度目のW杯出場を決めました。3試合を残しての予選突破は日本史上最速となりました。素晴らしいの一語に尽きます。森保ジャパンおめでとうございます。

コメ増産へ

日本の農業従事者が2年連続でコメ増産に動きます。19道県で2025年度産作付面積が増える見通しです。全国合計の面積拡大幅は18年の減反政策廃止後で最大となります。コメ価格の高騰を背景に農家の生産意欲が高まったのが背景にあります。在庫不足解消に向けた一歩となります。政府は転作を促す補助金で生産量を減らす政策をとってきましたが、その限界も見えてきています。備蓄米の放出と増産によって需給はいったん緩和する可能性はありますが、コメ価格が本格的に値下がりに転じるかは不透明のままです。

NIKKEI(2025.3.162面)

先進国の中で下位にとどまる日本の労働生産性。持続的な賃上げには、生産性の向上が欠かせません。日本生産性本部の茂木友三郎会長(キッコーマン取締役名誉会長)は、「日本では欧米と違ってサービスに適切な対価が支払われず、健全な成長ができていない」と指摘しています。サービスはタダという考えに反省を求めています。価格競争から付加価値競争に転換する必要性を強く説いています。まったく同感の極みです。

「持たない若者」対策

モノの所有欲が低いとされる若者への訴求に企業が知恵を絞っています。パナソニックは若者向けのサービスや商品「(賃貸物件向け家電貸し出しサービス(ノイフル)」などの拡充を進めます。家電量販大手のエディオンは「映え」を重視した「独自ブランド(イーアングル)」などの商品群を増やします。若いうちに自社ブランドを親しんでもらい、生涯にわたり潜在的な顧客層としてつなぎとめられるよう手を打つことが狙いです。買うから必要な時に必要な分だけ借りるということでしょうか⁉

消費者ローン残高4.4兆円

消費者ローンが伸びています。若年層がスマートフォンで借り入れを増やしており、直近残高は約11年ぶりの高水準となりました。LINEクレジットやメルペイなど新興勢の伸びが目立ちます。ただ、物価高による家計の厳しさも影響し、貸倒費用は増加傾向にあります。(コンビニのATMで、カードを作らなくてもスマホのアプリを使って現金の引き出しや返済ができるため、借り入れに対する心理的な抵抗感が薄れている)また、メルカリが提供するスマホ決済サービス「メルペイ」は、メルカリで得た売上金やポイントを返済に充てられ、伝統的な金融機関にない手法が融資残高を伸ばす原動力になっています。安易に借りられることで、昔のように多重債務者が増えなければよいのですが・・・

過剰病床7000を削減

厚生労働省は全国の医療機関を対象に、9月末までに過剰な入院用のベッドを減らした場合の補助金を倍増(1床あたり200万円➡410万円)します。全国で計7000床程度を削減し、医療の効率運用につなげます。人口減で必要なベッド数は少なくなっています。医療従事者の不足を背景に、近年は介護施設と連携した在宅医療の需要も高まっています。病床削減は地域の実情に合った医療提供体制への転換を促す狙いもあります。病院の生き残りも深刻さを増しています。

「モバイル運転免許証」

トヨタ自動車などモバイル運転免許証を使った日本発の実証実験を始めます。免許証を搭載したスマートフォンを車内の専用機器で識別し、運転できるかどうかを確かめます。モバイル免許証は偽造が難しく、レンタカーなどの利便性向上につながるとみられています。運転手が乗り込むだけで、手続した運転手かどうかを判断します。モバイル免許証がないと車を発進できないシステムをつくることで、盗難や不正防止につなげます。ついに運転免許証まで・・・

SuiChan(バリ料理)

昨日、ランチに行ってきました。シェフご夫妻に温かく歓迎していただき感謝です。料理もお酒もとても美味しかったです。店内はお客さまでほぼ満席状態でした。リピーターさんも多いようで、この店の人気の秘密がよく分かりました。一度は絶対に行ってみたい店の一つだと思います。ぜひ検索してみてください!!

企業移転が44件(静岡県へ)

帝国データバンク静岡支店によると、2024年に静岡県に転入してきた企業は44件(うち東京都からの移転22件で最多)で、17件の転入超過でした。7年連続の転入超過で、転入企業数は1990年以降最多です。業種別では、サービス業22件、卸売業10件、製造業5件となっています。この背景には、BCP対策による拠点の分散や従業員のワークライフバランス向上といった地方移転のメリットに対する理解が経営者層でより浸透したことが挙げられます。生活環境などに優れた地方都市が移転先として魅力的であれば、今後選ばれるケースが増えることが期待できそうです。

次世代がん治療薬を量産

スイスのノバルティスは次世代がん治療薬とされる「放射性医薬品」を日本で量産します。兵庫県の工場に設備を建設し、2026年の稼働を目指します。がん治療薬の量産設備は日本では初めてとなります。一般的な抗がん剤と比較して治療効果が高いとされています。ノバルティスは日本で製造し販売する体制を構築し普及拡大に備えるようです。がん患者にとっては朗報です。

JRA初の女性調教師

中央競馬史上初の女性調教師、前川恭子調教師が5日、栗東トレーニング・センター(滋賀県)に厩舎を開業します。同調教師は、5回目の受験で2023年12月に晴れて調教師免許試験に合格しました。その後1年間、矢作芳人厩舎などで技術調教師として研修を積みました。海外や地方競馬では既に活躍する女性調教師もいますが、中央での先駆者となる前川調教師にも大いに期待がかかりそうです。どんな業界や企業においてもその道のパイオニアはカッコイイですね!!

日経平均株価1100円安

28日の東京株式市場で日経平均株価が反落し、前日に比べて1100円67銭(2.88%)安の3万7155円50銭で取引を終えました。下げ幅は今年最大で、2024年9月19日以来、約5ヶ月ぶりの安値となりました。トランプ米大統領が中国やメキシコ、カナダからの輸入品に3月4日から追加関税を課すと表明し、世界景気への不透明感が広がったことが背景にあります。この先トランプ大統領の言動や行動(施策)に注視していく必要があります。

「カローラ価格指数」

トヨタ自動車のカローラが日本の貧しさを投影しています。価格を平均年収で割った「カローラ価格指数」を算出すると、高度成長期を経て年収の2割台(0.2)まで下がりましたが、今は5割(0.55)まで高まりました。米国では3割のままで、その差は歴然です。大衆車の歴史をたどると、物価上昇に賃金が追いつかない日本の現状が垣間見えてきます。ガンバレ日本!

価格転嫁は当たり前の時代へ

長年にわたって価格が安定し、気軽に買えた鶏卵のような物価の優等生はもういません。売れ筋ブランドの10個入りパックの卵の価格は278円と5年前の199円を79円(28.4%アップ)も高くなっています。世界では当たり前の価格転嫁が日本でもようやくできるようになってきました。企業は新たな価格戦略をとれるようになります。新しい優等生はコストを適切に反映し、消費者にも企業にとっても価値がある商品です。賃金が上がって緩やかなインフレを許容することが可能になれば経済の足腰は強くなります。