ブログ - 2025年7月

自治会にDX支援(東京都)

東京都は町会・自治会のデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援します。電子回覧板の導入や会費徴収の電子決済(QRコード決済)に関する経費を2025年度から最長12ヶ月分助成します。町会・自治会は災害対応などを担う地域に欠かせない組織ですが、高齢化が進んでおり、デジタル化を進めることで若年層(自治会離れ)の参加を促すのが狙いです。自治会にもDXが不可欠な時代になってきました。

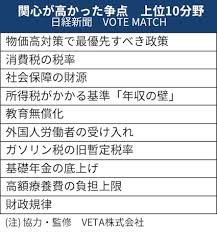

「ボートマッチ」

英語のvote(投票)とmatch(一致する)を組み合わせた言葉で、有権者が自分の考えや政策への関心に合った政党や候補者を見つける際に役立つオンラオン上のサービスのことを指します。選挙などの際に報道機関や選挙情報サイトなどが提供するケースが多いです。あくまで選挙についての理解や投票の参考にしてもらうのが狙いです。

最低賃金全県1,000円へ

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、最低賃金額の目安を決める小委員会の第3回会議を開きました。現在は47都道府県のうち31県(65.9%)で時給1,000円を下回っています。労働側は「全県1,000円以上」の達成を視野に、2024年度の5.08%を大きく上回る引上げ水準を要求する構えです。最も低い秋田県は951円で、1,000円以上になるには5.15%以上の引き上げが必要になります。因みに静岡県の最低賃金は1,034円(2024年)となっています。

相互関税15%に

日米両政府は22日、関税交渉で合意しました。米国は日本に対する自動車関税を半減させます。幅広い品目にかける相互関税は15%とし、8月1日に発動予定だった25%から下げます。しかしながら、トランプ米政権の発足時と比べると関税負担は重いです。自由貿易の秩序が崩れるなか、世界最大の米国市場で日本が勝ち残るための産業競争力が試されることになります。

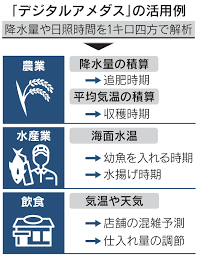

「デジタルアメダス」の活用

気象衛星の観測データなどを活用したスマートフォンアプリ「デジタルアメダス」について、気象庁は利用エリアを全国に拡大しました。1キロ四方まで割り出した気象情報を提供します。気候変動がビジネスに与える影響は年々高まっています。今後はいっそう農林水産業をはじめ幅広い分野での利活用が見込まれ、気象庁などが提供するデータの解説や加工を担える人材、データをもとに需要予測などを行える人工知能(AI)を使ったシステムの開発が求められます。

労働分配率が低水準

企業の稼ぎた賃金に回っていません。利益などのうち人件費に回る割合を示す労働分配率「人件費÷付加価値(売上総利益)」は、2024年度に53.9%となり、1973年度以降51年ぶりの低水準でした。一方で、企業の内部留保は24年末の時点で636兆円と過去最高を更新しました。賃上げによる経済の好循環はなお道半ばといったところです。20日投開票の参院選は、物価高のもとでの経済政策が争点となります。給付や減税などの公約を各党が掲げていますが、企業の利益を適切に分配し、持続的な経済成長につなげる政策をどう描くのかも重要な論点となります。

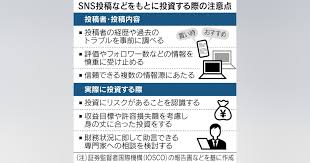

「フィンフルエンサー」人気

SNSで投信情報を発信する「フィンフルエンサー」が若者を中心に人気を集めるなか、トラブルの相談も目立ってきたようです。金融知識を教えるものが多いようですが、一部には真偽が分からない情報で売買を推奨する内容もあります。少額投資非課税制度(NISA)の拡充で投資家の裾野は広がっており、専門家からはルール整備を求める声が上がっています。くれぐれも気をつけたいものです。

夏のボーナス23業種で増加

日本経済新聞社がまとめた2025年夏ボーナス調査の最終集計で、全29種のうち8割にあたる23業種の平均支給額が前年比プラスとなりました。賃上げを底上げする機運が広がり、支給額が100万円を超えた企業が初めて3割を超えました。一方、6割の業種で増減率が前年より悪化しており、企業や業種間で体力の差も出始めているようです。ただ、今後はトランプ米政権の関税政策が影響して、企業業績が低迷するリスクもあります。原材料価格や人件費の高騰を価格に転嫁するなどし、賃上げの原資を確保できるかが課題となります。

AI活用を社員に義務化

ソフトバンクグループ傘下のLINEヤフーとソフトバンクは、社員の人工知能(AI)利用を義務化します。日本企業の義務化は珍しいとされます。AIが自ら考えて人の代わりに業務をこなす「AIエージェント」の普及に備え、社内にAI活用モデルやノウハウを蓄積します。生成AIは普及段階にに入り、より実用的なサービスの需要が高まります。ソフトバンクでは主要子会社を含めると10億個のAI活用を見込んでいます。グループ内でAI活用のノウハウを蓄積して競争に先手を打つのが狙いです。

駐車場で車中泊(ローソン)

ローソンは店舗の駐車場を使った車中泊サービスを始めます。1泊2,500~3,000円とし、電源やトイレ、ゴミ袋を提供します。訪日観光客の増加を受け、国内のホテルの宿泊料は高止まりしています。全国に広がるコンビニエンスストアの店舗網を生かし、地方や郊外でのイベント開催などに伴う宿泊客の受け皿になります。他のコンビニへも波及するのでしょうか⁉

「トランプ減税法」成立

トランプ米政権の減税・歳出法が4日成立したことで米国の脱炭素戦略は後退します。新法では電気自動車(EV)や再生可能エネルギーへの支援が削減されます。バイデン前政権が2030年に5割を目指したEVの普及率は半減する可能性があり、水素への投資にも逆風が吹きます。日本企業も戦略の変更が迫られています。

「ゼブラ企業」増加

ビジネスの成長と社会貢献を両立させる「ゼブラ企業」が全国で存在感を高めています。利益確保と社会課題の解決という相反するようにみえる目的の両立からゼブラ(シマウマ)と称されています。5年間で1.5倍に増えています。人口比で最多の鹿児島県では、火山灰を付加価値の高い日用品に再生するなど地域課題を解決しながら業績を伸ばしていきます。

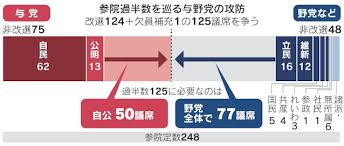

参院選公示

第27回参院選が3日公示され、20日の投開票に向けて選挙戦が始まりました。物価高対策が最大の焦点で、与党は給付、野党は減税を掲げています。自民、公明両党が衆院で過半数を持たない少数与党の状況に有権者の審判が示されます。参院選の結果は、今後の政権の枠組みを左右することになります。

「地銀再編」が加速⁉

千葉県内で1番手の千葉銀行と3番手の千葉興業銀行が、経営統合に向けた調整を行っていることがわかりました。大手銀行を巡っては群馬銀行と第四北越フィナンシャルグループが経営統合の基本合意を締結するなど動きが活発化しています。「金利ある世界」の到来で、上位行でも規模拡大を進めないと勝ち残れないという危機感が背景にあります。

路線価2.7%増(前年比)

国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2025年分(1月1日時点)の路線価を発表しました。全国の平均変動率は前年比2.7%増で、4年連続の上昇でした。現在の計算方法となった10年以降で最大の伸び幅となり、2年連続で更新しました。インバウンド需要や駅周辺の開発が地下の上昇を後押しした一方、一部の地方では下落傾向が続いています。※静岡県は0.2%増